摘要:以在四川地震灾区收集的乡村社区案例为基础,并尝试比较中美两个行业协会组建历史的案例。研究发现,不同于西方的正式规则作用,中国的自组织过程是在社会关系特质下进行的,中国能人往往是一个既定社会网的中心人物,具有较强的政治精英色彩。在本土案例中,正式规则不足且均分法则经常取代公平法则;能人通常遵守人情与均分的平衡,一旦平衡打破,对能人的信任就会遭到破坏。但与西方的自组织过程一样,能人需要负担初期成本投入,后期可获得声誉回报。其中,尤为值得关注的是本土自组织中的“人情困境”,即资源支配者接受资源请托者的人情请托时,假使他将资源进行有利于请托者的分配,就违背了公平法则,而且还可能遭受其他利益相关者的社会非议甚至法律惩处。这是中国能人面临的最大挑战。

关键词:自组织;能人;人情;均分

汶川地震后,震区面临严峻的灾后重建问题。“清华大学可持续性乡村重建团队”自2008年7月至今驻扎灾区考察灾后重建中的自组织现象,以期总结由社会各方参与重建的模式,并推动本土自组织研究。

文中所用中国资料,来自笔者2008年7月以来对汶川地震灾区的自组织情况调查,及2010年4月至8月对某家具协会的田野观察。关于西方行业协会运作的案例均来自二手资料,包括奥斯特罗姆对美国加州地下水保护协会的研究资料,①布朗宁等人对美国半导体行业协会(Sematech)发展史的研究资料。②

一、问题的提出

自组织是一个系统内部从无序到有序的过程。这一过程形成的新治理模式,有别于建基在交易关系上的市场治理,以及建基在自上而下、来自外部权力关系的层级治理,是一种建立在包括情感性、认同性关系以及共同志业基础上的治理模式。因内部合作需要,人们协商出合作规范,形成自治理机制,从而维持系统长期秩序。

社会资本理论中有关合作问题的解释模型认为,社会资本产生于自愿性社群内部个体之间的互动,③这种社群被认为是推动公民之间合作的关键机制,并且提供了培养信任的框架。普特南在分析“社会资本何以支撑了好政府与经济进步的出现”时指出,社群网络培养了普遍化互惠惯例,密集的社会互动有利于协调和沟通,并向大众释放出某些个人值得信任的信息;此外,社会参与体现了过去协作的成功,也为未来的协作提供了文化模本。社会资本意味着建立和保持自愿性社群的能力,而健康的社群是社会可持续发展所必不可少的。④奥斯特罗姆通过研究如何让“公共池塘”由使用者自定规则进行管理,看到了在政府、市场之外自组织的力量。⑤建立在信任关系与协商基础上的自组织,被认为是迥异于层级(hierarchy)和市场的第三种治理机制。⑥社群网络不是市场与层级的混合或市场到层级的过渡类型,⑦而是以信任关系为核心的另一种治理机制。在奥斯特罗姆看来,这种基于一群人的自我组织带来的自治理模式是一种自下而上的、有效率的方式,能够直接体现合作群体的需求,并有效克服政府模式的低效率和市场模式的不公平。⑧

自组织作为一种治理机制有两个特点:一是社群网络中成员的互动,牵涉成员的关系特征与关系运作,以及此过程中资源与权力的交换与互赖;二是自组织团体的网络结构,牵涉成员的组成、动员的过程、社会网的结构以及边界等。那么,是什么机制促成既有关系成员间互动的开展?动员过程、自组织网络的建立又会对促成关系的机制产生怎样的影响?

本文以本土案例为基础考察中国自组织过程中的能人角色,并将本土经验与西方理论进行比较,阐释能人现象以解释自组织中动员力量的来源与作用机制:第一,能人的动员过程及其与被动员者间关系的特质;第二,能人与自组织的社会网结构特质;第三,能人与自组织规范的建立;第四,能人在分配、监督机制中的角色。

二、关系、能人现象与自组织——本土案例的经验归纳

改革开放以来,中国逐渐发展出具有现代自组织意义的合作社、产业协会或社会团体。其中的能人即“动员精英”,指能干的或在某方面才能出众的人。就农村而言,社会精英即村中的能人,其比普通村民拥有更多的知识、经验、声望或关系资源,是村内影响力比较大的成员。中国传统上是个能人治理的社会,常见的能人治理类型是乡土社会中的长老统治,费孝通称之为“既非民主又异于不民主”。⑨这里的能人是家族或村庄中有辈分、德行、声望且谙熟当地社会规约的人。在中国这样一个关系社会中,自组织能否发生的关键不仅在于社区自身是否拥有基本的社会资本存量,也在于是否存在一个或若干个民间领袖或精英,这类精英出于社会地位、威望、荣耀或向大众负责的考虑行事,而不(仅仅)是为了追求(个人)物质利益。⑩他们能够有效地影响社区内其他成员的态度和行为,这也称为能人现象。

在本土案例中,我们首先选取汶川震后柏杨村的村民自主重建、石屏村的回迁运动以及养牛合作社的建立作为乡村社区自组织的案例。(11)自然村原则上是一个内部情感性关系紧密的社区,行政村原则上是一个自治团体,村支书往往兼具自上而下的行政官员以及自下而上的社会能人的角色。柏杨村较小,全村是内部紧密的“竹根亲”,杨书记深嵌在内部关系网络之中。同时,建房行动不是来源于自上而下的指令,而是以村民自愿参加、共商协作的方式进行的。

案例一:柏杨村是在汶川地震中受灾的一个羌族村落,辖两个村民小组共72户居民;地震中无人员伤亡,但90%的家庭房屋受到不同程度的损坏。其中第二村民小组的村民由于地处地质危险区域,需要集体搬迁到安全地带重建新村,第一村民小组的部分家庭愿意加入重建。在柏杨村书记杨舒明的召集和带领之下,村民们共同作出村民自愿加入、统一协作重建的决定。新村选址在河谷地带,采用轻钢架构技术,共计建成55户民房。截至2009年5月柏杨村接受的社会援助包括规划设计图、技术指导和55户民房免费钢架,其他工作由村民以换工互助方式共同承担完成,没有包工队的介入。

案例二:沿山而居的石屏村辖6个村民小组,震后村庄形成山上山下“对峙”的阵势:山下板房安置区里住着受灾严重的第三、五、六组的村民,其中包括现任村支书张书记,这部分村民准备进行外迁式统建;山上原址住着房屋损坏较轻的第一、二、四组村民,以二组村民老郭为首的回迁派,不参加板房区的任何活动,也不关心村主任所传达的政策指令,震后不久在山上搭建临时住所,坚持在原址重建,并在地震之后争取到乡政府的两次拨款修复了通往山上的水电公路等基础设施。在这个村庄内,六组组长常平在震后开始思考如何在土地损毁的情况下解决村民的生计问题;凭借之前创业的经验,在对当地情况进行了详细考察和思考后,他决定动员村民集中利用村里所剩不多的土地资源,由全组24户合资创办黄牛养殖场。

(一)能人为核心的自组织治理——社会角色与关系特质

可将能人界定为政治能人、经济能人、社会能人。

1.政治能人。20世纪初以来,国家政权的组织边界深入到村社一级。传统的长老、宗族等社会能人转变为占据体制位置进行行政控制的政治能人,包括作为党的最基层组织中的村党支部领导人的村支书,以及作为村民自治团体即村民委员会成员的主任、妇女主任、会计等。柏杨村在整村重建动员中担任能人的是村党支部书记杨舒明。他从2002年开始担任村书记,震前曾经营小生意,震中杨书记与长子被倒塌的房屋砸成重伤,经县政府安排送至省城医院接受免费治疗。病愈后的杨书记卖掉私家车并购买了水泥分给建房的村民,决心带领村民搞好重建。在重建阶段,他以政治能人的身份进行柏杨村重建的自组织动员与治理。

2.社会能人。有一些曾在体制内任职或有体制内资源的乡村精英型人物,如退休老干部,乡、县级以上干部的亲属等,通常在村内享有相当的威望与声誉,其构成新型的乡村社会能人。石屏村回迁自组织的发起人老郭现年62岁,曾是乡会计,在乡级机关单位供职30多年,目前与县乡领导仍有一定的联系。老郭的儿子和女婿均在乡政府担任公职。作为村中的老党员和乡政府的退休会计,他了解上级政府和村级组织的办事程序,认识很多政府部门的官员,退休后仍具有较强的社会网络与政治优势,在一定程度上能够召集群众采取一致行动。作为二组的成员,他曾在地震前后两次带领组员换选组长;在回迁运动中以体制外社会能人的身份聚合小团体力量,并不断利用自有社会关系的存量,协助团体达成目标。

3.经济能人。自改革开放以来农村社区逐渐涌现出大量的经济型精英人物,他们或是善于经营的个体户,或是由企事业机关单位离职返乡创业的老职工及退伍老兵等,年龄多集中在35—55岁,通常具有较高的文化素质、开阔的眼界、相对超前的经济意识和高收入,从事过多种工作、有多种收入来源。石屏村老郭的侄子六组组长常平有经营头脑、善于捕捉市场信息,是具有代表性的农村创业型企业家。面对震后自家经营受损、村中耕地被毁、村民生计困难的状况,他认识到集体合作的必要性,有志于组织村民小组成员集中资金和土地投建养殖场,组织合作社发展规模养殖业。在内部成员资源共享的同时,常平组长利用个人关系逐一从其他村民手中租到建场所必需的土地,并积极争取外部的认可和帮助,以弥补成员及资金不足的缺陷,构建了有利于产业发展的制度环境。

费孝通、黄光国、(12)翟学伟(13)等人的研究指出,组织化(或合作)的社会基础在于中国属于典型的熟人社会,血缘和地缘的高度结合加上姻亲关系,使得农民在宗族、村庄等小群体内部有着密集的社会关联、高度的信任和强烈的认同感。与关系密度相比,关系网位置的中心性对集体行动的作用更明显。当合作的倡导者和发起者位于社会关系网的中心位置时,意味着其能够通过私人关系接触到大部分其他成员,因此可以更容易说服其他人加入。杨书记和老郭都有政治能人背景,并兼为经济能人或社会能人,能够有效地影响到村内其他成员的态度和行为;区别在于柏杨村能人是现任书记,而石屏村的能人则不是。

(二)能人与自组织的社会网结构——自组织的分合

自组织可以通过能人的中介作用从上级政府或其他社会组织中获得自身发展所需的外部援助。案例中杨书记和老郭是典型的例子,他们灵活利用政治身份和社会资本主导了整个村庄自组织结构的发展。这种外部支持资源供给模式的产生背景是缺乏集体积累的贫困村庄无力为自身提供公共产品和服务,能人的社会资本和奉献精神成为支持资源供给的源头。比较村庄重建与回迁案例,我们发现,能代表村集体向外部争取资源的是那些与体制相关的政治或社会能人。常平组长因为自己不是村干部,而且参与黄牛养殖的成员仅是极少数的村民,起初对外界的援助并没有抱任何希望,获得扶贫项目资金在他看来是一个“之前没想过,但现在有了更好”的意外之喜。而回迁派的带头人老郭曾是体制内的一员,他了解上级政府和村委会的办事程序,认识很多政府部门的官员;能够以群众利益代言人的角色与上级政府讨价还价,解决了回迁所需的通水、通电、修路等难题。政治能人拥有权力、信任和网络多元化的优势,体制赋予政治能人的权力资源既可能促成自组织的起步与维持,也可能对由他人所发起的自组织造成障碍。从调查中发现,典型的情况是当体制内能人与体制外能人就某一问题的意见出现冲突时,体制内能人可以“不反对也不支持”的方式对其他能人的自组织行为进行消极抵制。

而且,政治能人比其他类型的能人更有权力影响到自组织规则的制定。体制内政治能人可以定义为“国家代理人”与“村庄当家人”的双重角色。(14)在案例一中,柏杨村的政治能人与其他能人、普通村民共同决策,是能人主导共同形成集体选择规则,其中制度规范为主、能人主导为辅。杨书记谈到,村中的普通老百姓对于如何发展,“没有主见、想不出什么法子、做不成啥大事”,是需要“导向、引导”的。在柏杨村,动员者是政治、经济及社会三合一的能人,并引入了村民共同决策机制,所以村内社会网结构是完整的,原有的乡亲关系还使得这一网络结构密度增大。

如上所述,政治能人既可能促成自组织的起步与维持,也可能对由他人所发起的自组织造成障碍。已有研究表明,自主治理顺利运作的条件包括社群的成员必须维持一种自力更生的态度;而政治能人必须满足于在一个具有多个权威和交叠管辖单位的多中心体制中运作,如果他想方设法扩大自己的权力或所辖资源范围则成为自治理可持续性的威胁。(15)在石屏村存在村干部反复修改政策的现象。建房补助款支取与建房贷款的规则几经调整,导致有人无法及时领到所需的补助款,许多村民对此意见很大。这直接导致在石屏村社会能人扮演了村庄自治理的主导角色。石屏村还因回迁派与板房区再建派的对立,社会网结构有了初步的分裂,随着村支书张书记威望的低落及其与经济能人的分歧,产生了进一步的分裂。政治能人与社会能人的分裂预示着石屏村社会网不再是一个相对封闭且内部十分紧密的结构。

(三)能人与自组织的互动规范——人情法则

在中国社会,多数人的办事原则既不会偏向完全理性,也不会偏向非理性,而是在情理上找到一条平衡的中间路线,以达到“合情合理”。(16)中国人所讲的人情法则,也可以说是人情交换法则,(17)是一种社会交换。社会交换是基于理性计算的交换行为,但不同于经济交易,因为不能对交换物明确计价,也不能即时求得补偿,所以交换双方要有基本的信任,相信对方有将来偿还的善意,交换才能顺利进行。(18)人情交换亦是长期交换,所以不确定性极高。它不同于短期利益算计的社会交换行为,需要极强的信任网络,且必须建基在混合性关系之上,(19)既包含工具性关系,也包含情感性关系——私交状态下的感情,即所谓交情。换言之,人情交换的本质是个体间基于情感性关系而产生的工具交换行为。人情法则适用于亲戚、邻居同乡、好朋友等熟人关系,这一法则不仅是一种用来规范社会交易与经济交易的准则,也是个体在稳定及结构性的社会环境中用来争取可用资源的社会机制。(20)

人情法则在能人对自组织进行动员和建立规范的过程中起重要作用。在石屏村经济复建的自组织中,六组的常组长决定动员村民集中利用村里所剩不多的土地资源,由全组24户合资创办黄牛养殖场。确定这一计划后,他开始“单独走访,挨家挨户去找、去劝说”,很多村民对此持观望态度。村民相信他的经营能力,但是认为集资养牛一事“有点不靠谱,怕承担风险,心里没底,不愿意加入”。最开始响应他的有五人,真正启动时只剩三人:常组长的堂兄、该堂兄的亲戚和常组长本人。三人协作将黄牛养殖做得有起色后才逐渐吸引其他12户村民的加入,最终形成由15户组内村民参与的生产合作组织。石屏村因回迁等村庄事务导致人情关系分裂,使得常组长能动员的对象范围变小,而村支书在各方面的消极不配合,使这一动员显得尤为困难,最终只能在熟人连带圈内找到初期合作参与者。

在柏杨村有四大姓氏,村民将同姓的称为“家门亲”;四大姓氏之间的相互通婚又产生很多姻亲关系的亲戚,被村民称为“竹根亲”。用村民的话说,全寨子的人都是亲戚。杨书记与村里所有家庭都多少存在亲戚关系,村内社会资本丰厚,使得他有能力动员起大批村民。杨书记利用村庄现有的人情规范,制定出自组织参与及操作规则:(1)“换工”,以一天换一天、以大工换大工、小工换小工,对于换工的边界不做界定,由杨书记记录工数;(2)“义务帮助”,对于无交换能力的老弱病残家庭,已分家出去的家人、亲戚和热心的村民有义务对他们提供少量帮助;(3)“回馈”,人们称劳动的交换为帮忙,每户被帮助的家庭都会给来帮忙的人提供丰盛的餐饮、烟酒等作为“回馈”;(4)“请工优先”,指应当优先接受关系较为亲密的亲戚或朋友的邀请;(5)“定价规范”,熟人或经熟人介绍的工人师傅的劳务报酬低于市场价格。其中第(4)、(5)体现出,本该遵守公平交易的经济行为掺入了感情色彩,交易不再仅仅遵循市场价格,而是在市场价格的基础上进行“打折”,折扣的部分相当于赠送礼物或提供帮助,即人际交往中的“送人情”。

人情法则对于能人在自组织过程中的行为有着十分重要的作用。在柏杨村杨书记看来,其权威来自于他是村庄的领导人、管理者,相当于一个家庭的家长,公共事务方面需利用已有的关系连带但又不能过度考虑与村民之间的面子或私人关系。石屏村常平组长虽作为村民小组的组长,但没有实权,他在与村民的人际交往中是完全平等的,其所采取的方式是挨家挨户地讲解劝说。经过他的不断争取,养殖黄牛的准备阶段——租地得到村支书的支持,购买圈舍材料得到乡政府的优待,成员由此对常平组长心存感激。

但人情法则有时会对能人声誉造成负面影响。当个人需要某种资源而要求其关系网内的某个资源支配者给予协助时,资源支配者往往必须顾及相互间的情面。假如资源支配者坚持公平法则,不给予对方特殊的帮助,则势必会影响他们之间的关系,甚至破坏其“人缘”。人情的困境就在于,资源支配者接受资源请托者的人情请托时,必然要付出某些代价。如果其是资源的拥有者,自己便要承受某些损失;如果其只是握有公共资源的支配权,假使将资源进行有利于请托者的分配,则可能遭到其他利益相关者的非议甚至法律惩处。石屏村的多数村民在村庄重建过程中失去了对村干部的信任,部分原因是住房建设的延期和政策的不透明,此外,村民认定村干部在救灾物资的分配中“把好东西都留给了自己以及和他关系好的人”。

(四)能人与自组织内的分配与监督:均分原则

可见,人情法则只有在不违反更广泛意义上的社会规范——群体内均分法则时才会对自组织起到维持和促进的作用。群体内均分是指在清晰界定自组织的边界后,在能人的带领下内部成员均等地分配资源和分担成本。

首先,有关资源的分配。在案例一中面对宅基地分配问题,由于受位置等因素的影响,经统一规划的宅基地无法像其他物品一样按照数量均分,杨书记采用了“抓阄”的分配方式。尽管从实际结果看抓阄并不均等,但它体现了人人机会均等的原则,且这种操作在众人监督下进行,无论结果好坏参与成员都认可和接受。在案例二中,石屏村在分配板房时,在板房数量不够的情况下,村委会优先考虑到家中有老人、孕妇、儿童或学生的家庭,但是剩余的板房数量较少,村干部找不到均等的办法,最终以人情法则私下将之分配给村委会小团体成员及其部分成员的亲戚。如此分配不均引来村民的猜疑和非议,村民对村委会的信任以及整个村庄的凝聚力都急剧下降。许多行为科学的有关实验中也发现,当有关系的两个或两个以上成员共同努力而获得某项成果时,倾向于采取平等均分的策略;尽管他们事实上能够客观地评估成员们在团体工作中的贡献,但是在做报酬的分配时,他们都宁可修改公平规则。(21)以均分法则来分配资源将有效地维持团体和谐以及成员之间的感情。

其次,均分法则还体现在资源的内部合作供给方面。案例一中柏杨村55户家庭均摊25户楼梯的费用这一事件值得探究。柏杨村钢架的捐献来自两个社会团体,其中25户不包含楼梯架,已接受房屋钢架捐赠的这25户家庭就需要另外支付一笔楼梯架的费用。村中采取的解决办法是由享受到钢架捐赠的55户共同分摊25户的楼梯架费用。形成这一决议的逻辑在于:所有村民一致认为外界捐赠的资源是一体的,即资源的边界是55户房架和30户楼梯架,这些资源由55户共同占有,那么同时就应当在55户中均等分配成本,没有人可以“凑巧吃亏”或“凑巧占便宜”。

我们看到,在中国乡村社区自组织过程中,能人需动员其关系网以形成初始的工作团队,同时需要其作为政治能人,以取得良好的自组织发展的外在环境;在内部资源分配过程中,其作为人情交换的枢纽,掌握着人情法则与均分法则的运作。

任何自组织动员过程都是由单个人或一小群人动员一大群受众开始的,所以动员者及其特质以及动员过程就成为问题的关键。我们观察西方理论如何解释西方情境下的相关经验,并期待以此进一步理解中国自组织动员过程中的能人现象。

三、西方自治理理论中的能人现象

来自西方的第一个案例是美国商业史上著名的行业协会“半导体制造技术联合体”(简称半导体联合会)的组建历史,由此可以看出关键群体的结构对合作行为的影响。(22)1970年代,在日本的强势竞争下,美国国内分散的半导体行业遭遇全面危机。该协会就是在这种情况下成立的,初始成员是14家在半导体制造业中居领先地位的企业。值得注意的是其人员组成。

委派员:由会员企业派出,通常任期两年,两年后大部分仍将回到母公司继续其原有工作。他们在担任协会工作的同时还可能兼任母公司的工作,并在协会运行过程中维护母公司的利益。

专职工作者:这些直接聘任的人员专职从事协会的组织工作,保障协会的持续稳定运行,并在会议时充当协调者,以第三方立场促进企业间的讨论和交流。

委派员为协会决策提供了丰富的专业知识指导和行业判断,同时专职工作者的存在又使得在需要协调各方利益时他们能够保持较为公正的立场。尤为重要的是该协会规定会长不得是企业委派员,必须切断与原母公司的所有职务关系并需专职担任。第一任当选的会长是最早参与创始英特尔、时任英特尔公司董事会成员的罗伯特·诺伊斯,他任会长后辞去了在英特尔的职务。在行业分散的情况下,由企业外界人士担任会长,尽管增加了选举会长的难度,但会长的第三方身份使其获得了会员企业的一致信任,正如协会的筹备者之一查理·史波克所说,这是半导体联合会能够顺利发展而不至于因利益分歧陷入分裂的重要前提。

第二个案例是奥斯特罗姆对美国加利福尼亚州西部地下水流域治理的研究,(23)该案例展示了美国集体行动选择及其自治理。面对沿海水井已被海水侵蚀的状况,该地区几家主要的水生产商举行会谈,基于平等参与的原则组成了特别委员会。这些关键群体成员达成共识:成立一个区域性广泛参与的协会势在必行。在这些关键成员的筹备与动员下,地下水治理协会得以成立。在会员招募中他们动员利益相关个体、企业公司、地区政府部门以及社会机构加入其中,同时协会也向那些关心此问题的个人、机构等敞开大门。成立后的协会在各方人士的合作下终于解决了水域治理问题,而在这个过程中也逐步形成了由关键群体主导、众多相关群体支持的复杂多中心体系。归纳西方自组织案例及相关西方理论,本文关注以下三个理论观念。

(一)社会理论中的动员精英

帕累托认为在每一个特定的社会集团中,必然有极少数人比另一些人更有能力,他们在各个方面都出类拔萃,从而享有较高的社会地位,这些人便是精英。(24)广义的精英是指那些在人类活动的各个领域里取得突出成绩的人物,而狭义的精英指统治精英,即执行政治或社会领导职能的一小部分人。在有关集体行动的精英研究中引入社会网络分析,再次把我们带回社会行动发生的基本层面,即权力在社会中是如何被分配和运用的。社会网分析提供了一幅关于权力结构中的关键组织和人物之间是如何相互联系的,及其如何作用于现实社会议题的图景。集体行动研究的学者多侧重讨论集体行动为什么发生,而资源动员理论则偏重讨论集体行动怎样发生,(25)并重视精英在动员中的关键作用。首先,一个集体行动是否能够成功发起,主要看动员精英是否拥有足够的资源,一旦拥有这些资源,他们会采取一定的动员或组织策略。其次,动员的精英往往把这场集体行动当作一种职业,有时他们甚至将其专业化、常规化为稳定的工作。他们通过对持续存在的统治和不公正的模式进行象征性地支持和反抗,用正式制度与重建组织文化意义的方式建构起内部价值和目标实现框架。这部分的动员精英会不断制造问题和议题,以延长组织生命和集体忠诚感,最终,组织会演变为具有科层化结构的利益群体。(26)

(二)关键群体理论

关键群体(critical mass)理论通过分析社会过程为探讨合作的形成提供了一个更为微观的视角。(27)关键群体指称集体行动中的发起者和倡导者。由于人们在集体行动中会观察其他人的行动,关键群体的率先投入行为对集体行动的出现具有至关重要的示范作用。该理论指出,在边际效益递增型的集体行动中,关键群体扮演着承担初始成本的职责;群体异质性通常是产生关键群体的重要条件,而在一个相对均质和分散的群体中,社会资本的超量分配成为促使关键群体积极参与发起合作的重要激励;群体以声誉和认同的形式补偿关键群体在承担初始成本中的付出。(28)

马威尔等人指出,任何一个小团体的长期合作行为背后都会有一个关键群体,他们往往扮演着动员者的角色,因为任何集体合作行动的初期总是成本大于收益,这一群人必须付出成本,当参与人数到达一定规模时,收益才会大于成本,带来更多的参与者。普通成员之间的关系影响相对较小,更重要的是关键群体与被其动员的成员之间的关系情况——当关键群体位于社会关系网的中心位置时,便更容易通过私人关系动员其他组织成员加入集体行动。(29)关键群体可以是利益相关者;其领导人物最好不牵涉到利益或者接受多方的监督,有一套身份规则并确定多少参与者可以拥有这种身份。

(三)奥斯特罗姆的自治理机制理论

奥斯特罗姆的研究指出,信任、声誉与互惠机制来自于人际网络,(30)即一群边界相对封闭的人可以自组织起来,通过社会资本以建立自治理的机制。同时需要看到,在此过程中不同社会关系特征的组织成员如何以不同的方式被动员,而动员如何在既有社会关系中发生,这是建立自组织网络的起点。奥斯特罗姆总结出社会领域内的自治体系在治理很多社会问题上更为有效和稳定,在这一过程产生、发展并保留了很多行之有效的工作规则,包括宪法规则、选择规则以及操作规则,参与者因此建立工作网络以及规范。规范和制度能够促使交易各方以相互信任的方式行动,社群成员可通过建立奖赏和惩罚机制的方式直接监督各方行动,或者通过信息交流、技术交换以及妥协商议等手段,发展出替代的冲突解决机制,间接帮助成员自我管理。(31)

结合上述有关西方自组织的讨论,可以看到一个由关键群体影响的自组织动员形成过程:(1)一群利益相关者自组织成为关键群体投入到动员中,稍后有成员持续加入,以组成自治理团体;(2)一个边界相对封闭的社会网形成,其内部发展出有利于信任产生的社会网结构,大家寻求相互认同,由动员精英构成的关键群体承担初始成本并获得声誉回报;(3)在既有社会规范中建立团体的共同规范,并与外在的政治政策环境互动,以寻求集体行动的可能性及其合法性;(4)这群人有足够的合作能力产生集体行动的规章制度以及互惠机制与监督机制,相互监督使集体行动持续,(32)最终完成组织的专业化、规范化。

在其中可以看到关键群体的职能,如负担初期的成本,形成示范效果,促成人们加入集体行动的激励措施,并因此收获社会资本与较高的声誉,这与中国能人如出一辙。只是西方的关键群体并不必然来自于一个中心人物的动员,而在中国案例中,能人必然要动员他/她的关系网络以形成初期的关键群体。西方动员精英在一个长期的集体行动中扮演着类似中国能人的角色,虽然资源的动员、非正式网络关系的动员也在其讨论之中,和本土案例中的能人并无不同,但西方动员精英的研究更多的理论重点在于动员精英的职业化与价值理念的传播方面,对此本文的本土案例并没有察觉。此外,西方的自治理团体会建立宪法规则、选择规则与操作规则。(33)而本土案例中能人往往深深嵌入于外部政治环境之中。政治能人与社会能人在自治理机制中扮演着较为重要的角色,他们是人情交换的中枢,也是均分过程中重要的裁决者和第三方信任的基石。

四、本土行业协会案例的比较

能人现象在既有的西方自组织理论中有所涉及,表现在“动员精英”、“关键少数”以及自治理理论中;总结本土案例并与西方理论相比,可以看出二者之间的差异。但本文所用的西方案例都是行业协会,而非乡村社区,为与西方此类自治理团体进一步比较,我们选择一个中国行业协会的案例。

路云市地处环渤海经济圈,1980年代开始家庭作坊式的生产,1990年代家具行业兴起。1993年老钢木家具城落成开业,这个交易平台使路云市成为北方重要的家具市场。但早期行业内存在严重的抄袭、砸价、竞相压价、“挖人”等不正当竞争行为。2004年,在市政府的倡导下路云市第一届家具协会成立。但最初成立的协会没有专业的办公人员也没有经费开支,成立的一年内仅召开过两次会议,虽然会上大家曾协商停止相互压价,最后仍是无果而终。协会基本形同虚设,会员也逐渐流失。

2005年协会进行换届改选,从事房地产经营的吴森(以下简称吴会长)全票当选为理事长。借着筹备大型家具交易市场这一商业地产项目的契机,他作为“外行”加入了家具协会。与前一届协会会长不同,吴会长上任后首先组织了专门的工作团队,并修改了协会章程。吴会长派遣自己企业中的得力干将兼职担任协会的秘书长,雇佣了6名专职工作人员。所有的专职人员定向为1—3个副理事长提供服务,同时他们也为会员提供信息、协调等服务。由于老协会运作不成功,许多企业已经不愿再参加协会。吴会长上任后组织协会人员对300余家主要家具企业进行了走访,以争取会员加入。新协会运行的第一年内,共争取到54名会员,其中仅10余家企业为老会员。此外,协会还积极组织会员参加家具博览会以扩大客源。展会中企业只负责到现场摆放产品,其他事务如装修、布展、展位的分布、与主办方的协调等均由协会负责。首次参加展会时,协会组织发动起12家企业一起商量面积和具体位置的分配,最终采用了等分的原则,将462平米的展厅切分成12块面积,前面有6块,后面是另外6块。在位置分配上,协会根据企业所送展品的大小做调整,谁的东西较高较大,就安排到靠后的展位。这次展会为家具企业提供了大量订单与发展机会,参展的成功使得协会在行业中声望大振,也使得协会后来的工作开展得更为顺利。而当地家具企业的竞争逐渐从内部转向外部,企业间加强了沟通合作,不正当竞争行为也大大减少了;当地的家具行业逐渐开始形成区域品牌。

对比本土自组织与西方的行业协会等自组织的运作,有以下发现:

首先,能人在自组织形成的动员阶段所发挥的作用存在差异。与中国乡村社区中的能人机制相同,新家具协会也是从一个核心人物动员开始,逐渐形成一个以能人为核心的关键群体,进而拉会员、扩展出自组织的社会网。新家具协会中吴会长初期动员的会员都是其在钢木家具业内的朋友,从最初的12家到54家,进而扩散到本市更多钢木家具从业者。在能人与会员的互动过程中,基于能取得实利的人情交换原则十分重要。半导体联合会却是14家利益相关者面对相同的威胁而共同协商成立的,这和美国加州地下水保护协会成立的过程相同,都是城市中商家面对资源短缺而协商成立的。罗伯特·诺伊斯在协会中也扮演着自治理成功的关键能人角色,只是文中两个西方案例中的自组织不是完全依赖能人动员而来的。

其次,新家具协会和半导体联合会作为诞生于不同社会背景下的自组织,其监督机制呈现明显差异。与乡村社区中的自组织一样,均分是新家具协会自治理成功的必要条件,其展览区位的划分与前后位置的安排,都遵循着新家具协会会员能接受的公平原则,尽管其为非正式规范。新家具协会中也有最基本的章程,规定协会的定位和会员的基本权利义务,但相比美国的协会却要简短得多,其大多数行为要在人情法则下协商以取得共识。而半导体联合会的运作更依赖正式制度规范,其协会章程“黑皮书”厚达10厘米,对会员的所有公共行为规定得巨细靡遗。(34)中国城市的行业自组织也有“协会章程”的正式规范,而美国的行业自组织同样有人际社会交换与非正式规范,但两者的正式和非正式比重却存在明显差异。

再次,可以看到中国能人在早期成本投入、动员以及示范引导方面的重要作用,其所收获的声誉在效果方面与西方案例中的能人是一致的。值得注意的是,中国本土的能人在互惠机制建立过程中都需关注人情法则以及均分原则,这似乎是中国自组织最重要的原则。

此外,在不同社会背景中能人对自组织分合的影响机制表现出差异。若乡村社区自组织中政治能人与社会能人合一,则社会网结构不致分裂为两个以上的小团体。同样,新家具协会在经历前一任的失败治理及现任会长成功地自组织后,已没有可与吴会长竞争的对手;新一届家具协会得到地方政府的认可,吴会长本人因此成为其家乡所在县的两会代表,成为政治精英与社会精英合一的能人。这和西方协会纯粹的社会能人有所不同。在地下水治理协会案例中,该协会只有在内部纷争无法解决时,才会诉诸司法解决,这时公权力才会介入;在争执各方了解了司法判决的可能性后,会重新协商出新的治理规则。相反,中国自组织能人依靠个人的政治关系取得良好的外部政治环境,而一旦将内部纠纷诉求司法诉讼,则自治理团体很可能会分裂。

特别值得注意的,中国家具协会的能人是“外生”的,而不像乡村社区的能人是“内生”的。吴会长是房地产商而非钢木家具厂商,这在协会制定规则及其作为协会会长裁决争议时,公平性上少受质疑。在中国乡村社区进行经济转型时,也常有“不相关”的第三方作为启动自组织过程的能人,只是进入乡土社会后,这些“外生”的能人需依靠本地的能人来动员固有的社会网,如此才能形成自组织,这与现代城市中的行业协会有所不同。

五、结论与讨论

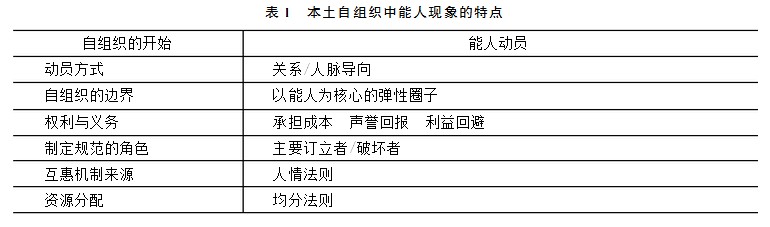

通过对自组织运作过程的促成机制分析,可得出如下结论(参见表1):

(1)能人现象的动员过程。与由利益相关者或职业化的动员精英形成自组织网络不同,中国乡村社区两个案例中的能人杨书记和老郭都是某一个社会关系网的核心人物,他们动员了其关系而组成一个少数关键群体,能人在其中承担自组织的动员、组织维系、规则设计等职责;同时,能人的角色关系特质决定着自组织与外部资源之间的互动模式。

(2)中西能人相同,都承担初始成本并获取声誉回报。为维护声誉,能人还要尽可能做到“不求回报、利益回避”,而收获较高的声誉。

(3)中国能人在维系自组织稳定发展中遵循人情法则。在维系私人道德、熟人关系事务领域,一定的正式规则固然仍需制定,但人情法则却显现出极强的适用性和实用性。

(4)人情交换在自组织运作中持续扮演重要角色,也就相应稀释了组织的规范性和专业程度。乡村社区自组织因规模小,无需完成共识基础上的制度化,但随着成员的扩充和公共事务的增多,人情法则在自组织的持续运作中暴露出诸多弊端。这时能人只有通过利益均等与公正理念才能满足大部分成员的期望,也因此新家具协会产生了成文的协会章程,只是正式化程度与半导体联合会相比相差甚远。

(5)能人在自组织的分配机制上可保障组织内部的公平,但自组织中同时呈现组织成员缺乏对正式制度的信任与组织内正式监督机制不健全的特征。

可以看到,中国的自组织现象是在关系社会特质下发生的。这种关系社会并不撼动固有社会结构的逻辑,中国的能人往往是一个既定社会网的中心人物,具有较强的政治能人色彩。与西方自组织相比,相同之处在于中国能人同样占有优势资源,需要负担初期的成本投入并获取声誉的回报;此外,中国能人同样要为自组织设定价值与目标,并参与治理规范的制定。但在中国乡村社区及新家具协会的案例中正式规则往往不足,而人情交换的法则却是能人通常遵守的规范,并要保持人情与均分的平衡,一旦失去平衡,信任就会遭到破坏。

本研究试图通过与现代西方自组织过程中关于动员精英及关键群体理论的比较,考察中国的自组织从动员到治理过程中的能人作用机制。以上本土案例很难推论中国的一般情况,但通过考察中国自组织的动员能人案例,仍可看出既有西方理论不能解释中国的情况,而这正是建构中国本土自组织理论的重要线索。

本土案例能人现象证实了费孝通所说的以个人为中心的差序格局人脉网,能人一定是通过自己的人脉网开始动员,并利用已有关系进行网络建构和制定规则。动员过程通常是一个能人带动了一群小能人,小能人又动员自己的人脉网,一个团体就在“滚雪球”过程中慢慢扩张、逐渐成形,因此,组织的边界特点具备以能人的关系为核心的弹性特质。同时,能人的社会经济地位、行为规范等因素也决定了其所动员的社会关系与自组织运作机制的特点,这会进一步影响能人在社会网络结构内的声誉和威望,最终决定自组织是否可以达成合作的目标并长期发生作用。如今乡土社会正在转变,虽然在与城市行业自组织的比较中,可以看到农村社区自组织呈现出能人动员、人情交换以及均分原则等特征,但随着城市生活影响与现代经济的变迁,这些自组织过程会发生怎样的改变仍值得后续研究关注。

在社会管理创新推展中,重建民间自组织团体,发展自治理是关键,而如何促成自组织团体的内部长期合作是自治理的关键。我们的本土案例分析与比较指出,能人因动员了自己的关系网,从而形成一个封闭的社会网结构;内部人较易相互认同及制订守则。这些提供了自组织成功的必要初始社会资本。

不同于西方的文化传统和制度背景,中国人的行为取向是关系导向的,社会中的个体均处在密集有效的网络当中,个体行为更多地受到群体内非正式规范的指导和约束。中国的自组织始于私人关系和感情,人情法则显现出适用性和实用性;但随着成员的扩充和公共事务的增多,人情法则在自组织的持续运作中暴露出“人情困境”,只有利益均等与公正理念才能满足大部分成员的期望。如何在人情与均分之间找到平衡点,成为中国自组织能人面对的最大挑战。

案例比较法可看出中西异同,以此作为进一步建立理论命题的依据,但不适合从少量案例得出因果推论的通则。不同案例中能人表现的差异并不意味着是造成不同的动员过程、社会网结构形成过程、认同与规范建立过程以及自治理机制订立过程的原因。确定因果关系,还需更精细的理论推导以及更多的案例分析。

*本研究得到清华—野村中国研究中心的支持;南都公益基金会亦支持了罗家德主持的“清华大学可持续性乡村重建团队”在四川灾区从事的整村可持续性重建的社会学实验;此外,信义社区营造研究中心提供了后续研究的相关经费。在此一并致谢。

注释:

①E. Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, New York: Cambridge University Press, 1990, pp. 103-142.

②Larry D. Browning and Judy C. Shetler, Sematech: Saving the U. S. Semiconductor Industry, College Station: Texas A&M University Press, 2000, pp. 3-30, 75-99, 100-125.

③保罗·F. 怀特利:《社会资本的起源》,冯仕政编译,李惠斌、杨雪冬主编:《社会资本与社会发展》,北京:社会科学文献出版社,2000年,第45—76页。

④R. D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press, 1993, pp. 116-120, 152-162.

⑤E. Ostrom, Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation Systems, San Francisco, CA: ICS Press, 1992, pp. 16-41.

⑥Walter Powell, "Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization," Research in Organizational Behavior, vol. 12, 1990, pp. 295-336.

⑦M. Hemmert, "'Intermediate Organization' Revisited: A Framework for the Vertical Division of Labor in Manufacturing and the Case of the Japanese Assembly Industries," Industrial and Corporate Change, vol. 8, no. 3, 1999, pp. 487-517.

⑧E. Ostrom, "A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: Presidential Address, American Political Science Association, 1997, "American Political Science Review, vol. 92, no. 1, 1998, pp. 1-22.

⑨费孝通:《乡土中国·生育制度》,北京:北京大学出版社,1998年,第61页。

⑩杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1942年的华北农村》,王福明译,南京:江苏人民出版社,1996年,第5页。

(11)文中出现的部分地名与人名采用化名。

(12)参见黄光国:《人情与面子:中国人的权力游戏》,黄光国等:《面子——中国人的权力游戏》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第6—7页。

(13)翟学伟:《中国社会中的日常权威——关系与权力的历史社会学研究》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第290—305页。

(14)徐勇:《村干部的双重角色:代理人与当家人》,《徐勇自选集》,武汉:华中理工大学出版社,1999年,第275—288页。

(15)迈克尔·麦金尼斯、文森特·奥斯特罗姆:《民主变革:从为民主而奋斗走向自主治理》(上),李梅译,《北京行政学院学报》2001年第3期。

(16)翟学伟:《中国社会中的日常权威——关系与权力的历史社会学研究》,第256—257页。

(17)黄光国:《人情与面子:中国人的权力游戏》,黄光国等:《面子——中国人的权力游戏》,第11—12页。

(18)P. M. Blau, Exchange and Power in Social Life, New Brunswick: Transaction Books, 1986, pp. 93-94.

(19)黄光国:《人情与面子:中国人的权力游戏》,黄光国等:《面子——中国人的权力游戏》,第14—15页。

(20)黄光国:《人情与面子:中国人的权力游戏》,黄光国等:《面子——中国人的权力游戏》,第3页。

(21)参见黄光国:《人情与面子:中国人的权力游戏》,黄光国等:《面子——中国人的权力游戏》,第13页。

(22)Larry D. Browning and Judy C. Shetler, Sematech: Saving the U. S. Semiconductor Industry, pp. 75-99, 100-125.

(23)E. Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, pp. 103-142.

(24)维尔弗雷多·帕累托:《精英的兴衰》,刘北成译,上海:上海人民出版社,2003年,第13—14页。

(25)赵鼎新:《社会与政治运动讲义》,北京:社会科学文献出版社,2006年,第186页。

(26)John D. McCarthy and Mayer N. Zald, The Trend of Social Movements in America: Professionalization and Resource Mobilization, Morristown, N. J.: General Learning Corporation, 1973, pp. 25-30; "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory," American Journal of Sociology, vol. 82, no. 6, 1977, pp. 1212-1241.

(27)Pamela E. Oliver and Gerald Marwell, "The Paradox of Group Size in Collective Action: A Theory of the Critical Mass. II," American Sociological Review, vol. 53, no. 1, 1988, pp. 1-8.

(28)Pamela Oliver, Gerald Marwell and Ruy Teixeira, "A Theory of the Critical Mass. I. Interdependence, Group Heterogeneity, and the Production of Collective Action," American Journal of Sociology, vol. 91, no. 3, 1985, pp. 522-556.

(29)Pamela E. Oliver and Gerald Marwell, "The Paradox of Group Size in Collective Action: A Theory of the Critical Mass. II," pp. 1-8.

(30)E. Ostrom, "Building Trust to Solve Commons Dilemmas: Taking Small Steps to Test an Evolving Theory of Collective Action," in Simon Levin, ed., Games, Groups and the Global Good, New York: Springer, 2008, pp. 211-216.

(31)E. Ostrom, "Building Trust to Solve Commons Dilemmas: Taking Small Steps to Test an Evolving Theory of Collective Action," pp. 222-223.

(32)罗家德、李智超:《乡村社区自组织治理的信任机制初探——以一个村民经济合作组织为例》,《管理世界》2012年第10期。

(33)E. Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, pp. 50-55.

(34)Larry D. Browning and Judy C. Shetler, Sematech: Saving the U. S. Semiconductor Industry, p. 31.